人物档案

叶恒强:中国科学院院士,材料科学家,季华实验室(先进制造科学与技术广东省实验室)研究员,广东院士联合会会员。主要从事材料学的电子显微学研究,在材料科学电子显微术,长周期结构、调制结构、拓扑密堆相和低维材料的高分辨原子像研究等领域开展了系统的工作。

在大炼钢铁的时代,叶恒强院士选择了金属物理作为自己科学人生的起点。40岁时第一次出国,他深知自己的科研之路其实才刚刚开始。作为我国最早从事固体原子像研究的科学家之一,他与合作者对“准晶”的独立发现,在很短的时间内便完成了对世界先进水平的追赶甚至超越。耄耋之年,他回归故里,当年逐梦的青葱少年已成长为电子显微学领域的巨擘。怀着归巢报桑梓的满腔赤诚与科技报国的不泯壮心,叶恒强院士步履不停,以一往无前的步伐书写着“科技没有终点,报国不会退休”。

跨越与坚守,书房内外的世界

1940年,叶恒强院士出生于香港。叶恒强院士出生前,其父母携子女家眷从广东举家迁往香港,投奔亲属以躲避抗日战火。家里人原本以为,当时香港不会被卷入战事。但始料未及的是,叶恒强院士出生1年后,香港沦陷。在异地他乡的生活日渐艰难,叶家决定重返故里,回到广州。

如今想起广东的老家,叶恒强院士最难忘的是阁楼二层那间不到20平方米的书房,高高大大的书架围成一圈,上面摆满了父亲的藏书。叶恒强院士的父亲毕业于复旦大学文学系,后在一所中学任教,家中藏书虽以文史类为主,但其实非常之“杂”:商务印书馆排印的《丛书集成》占据不少空间,还有当年风行一时的《语丝》和《生活》周刊、光怪陆离的武侠小说《蜀山剑侠传》,当然也少不了《水浒传》《红楼梦》等名著。到了读书的年纪,这个书房便成了叶恒强院士的精神乐土,闲暇之时他就“泡”在其中。

△叶恒强院士在工作

念中学时,叶恒强院士学起文科来可谓驾轻就熟,反倒是学理科更需要下功夫。周围的同学大都有着明确的志向,文科好的开始当“小记者”写文章,理科好的已经开始自学微积分。文理两方面都有比自己强很多的同学在努力,叶恒强院士争强好胜,每一门课程都丝毫不敢马虎。

叶恒强院士在浓厚的文学家风中长大,在外人看来,“学文科”似乎是摆在叶恒强院士面前再自然不过的选择。然而,在他人生中的第一个重要岔路口,“大时代”再度为他的人生之路留下刻痕。

20世纪50年代,一系列政治运动如洪流般席卷而来,加之看到满腹经纶的父亲未能得志,叶恒强院士对文科之路有些望而却步。高中毕业那年,恰逢国家号召“大炼钢铁”。虽深知钢铁是国家富强之急需,但叶恒强院士内心却并不满足于“仅仅是去炼钢炼铁”,还希望能够学到更多的科学知识。叶恒强院士最终为自己找到了一个“两全其美”的解决方案——报考北京钢铁学院(现北京科技大学)的金属物理专业。

风雨兼程,步入“显微”世界

1958年,叶恒强院士如愿考入北京钢铁学院金属物理专业告别家人北上求学。作为中华人民共和国成立后筹建的第一个金属物理专业,被誉为“四大名旦”的著名金属物理学家柯俊、张兴钤、肖纪美、方正知均任教于此,叶恒强院士有幸聆听大师教诲。

大学毕业前,来自中国科学院金属研究所的物理冶金和晶体学家郭可信,带来了一场关于透射电子显微镜的学术报告。电子显微镜在当时还是很稀罕的东西,这场学术报告让叶恒强院士印象深刻。

1964年大学毕业,叶恒强院士考入中国科学院金属研究所攻读研究生。入学时,因最初选择的导师受命率团前往“三线”参与铀提炼工作,他被分配给了此前曾有一面之缘的郭可信,由此结缘电子显微学。

自温暖的南方迁徙至冰天雪地的东北,年轻的叶恒强院士对异乡的环境和气候并没有感到不适,每月定向供应的15斤(2斤=1千克)细粮足以填饱肚子,对于他而言,冷根本不是个事儿。

然而在那个特殊的年代,跟绝大多数的中国知识分子一样,叶恒强院士同样无法侧身书斋,安心学术,各种社会和政治运动才是不得不面对的“主业”。从 1958年上大学,一直到1976年“文革”结束,近20年的时间里,叶恒强院士的学术之路在“大时代”的背景中蜿蜒曲折,布满荆棘。

幸运的是,在读研期间有限的学习时间里,叶恒强院士还是掌握了对晶体材料的组织结构缺陷进行电子束衍射分析的理论和方法。对他而言,算是入道了。

在科研工作逐渐得以恢复时,叶恒强院士很快就完成了一项重要工作。在对高温合金材料的故障分析中,他发现了材料的冲击韧性随硅含量出现马鞍形变化的规律,为冶金产品的质量改进作出了贡献。在这项能够转化为工业应用的基础研究中,包含了叶恒强院士科研工作的目标逻辑——经由电子显微镜进入材料的微观世界,在细微至原子的尺度上,架设起材料组织结构与材料性能之间相互关联的“桥梁”。

激情再燃,潜心科研再进百尺竿

1978年,中国迎来“科学的春天”,改革开放让中国科学家有机会再次走出国门交流学习。导师郭可信觉得自己的学生应该练好英语口语,便拿出著名的《林肯在葛底斯堡的演讲》让大家背诵,并要求叶恒强院士每天早上提前1小时到他家练习口语,亲自指导。

1980年6月,叶恒强院士前往美国亚利桑那外立大学固态科学中心和比利时安特卫普大学高压电镜中心做访问学者,首次走出国门接触高分辨电子显微术的发展前沿。此时,他已年届40。

回忆访问的情景,叶恒强院士最难忘安特卫普大学里的一个书架,架子上放着一排抽印本,收集了该大学在各种刊物上发表的300多篇文章,以此彰显他们的学术成果。当时导师郭可信说了一句话:“用不着几年,中国科学院金属研究所也能赶上。”导师的一席话,激发了包括叶恒强院士在内的整个科研团队的斗志,只用了五六年时间,中国科学院金属研究所便追上了国际水平。往事并不如烟,日夜兼程、迎头追赶的一幕幕,深深地刻在叶恒强院士的脑海中,直到现在,导师的那席话依然勉励着叶恒强院士。

1984年,导师郭可信和叶恒强院士领导的研究组发现块状晶体不允许的五次对称性,并使我国在准晶体实验研究等领域跻身国际领先水平。后期,叶恒强院士致力于低维物质的微观结构分析。

20世纪90年代起,叶恒强院士的工作重心逐渐转向科研管理,除了先后担任中国科学院金属所副所长、所长,还兼任中国电子显微镜学会理事长、国家973计划顾问专家组成员等职。即便工作繁忙,叶恒强院士始终保持着对科研工作的专注和热情,截至2014年6月发表论文400余篇,并与他人合作出版了《电子衍射图》《高分辨电子显微学》《高空间分辨分析电子显微学》等著作。

2020年,叶恒强院士获颁“中国电子显微学终身成就奖”。该奖是我国电子显微学领域最高奖项,叶恒强院士是继朱静院士、陈德蕙教授后第三位获得此项殊荣的专家学者。

桑梓情怀,锦衣归来仍是“少年”

回想自己的过往,叶恒强院士自认为在科研领域并无遗憾,但对故乡始终难以释怀。

△叶恒强院士作科普报告

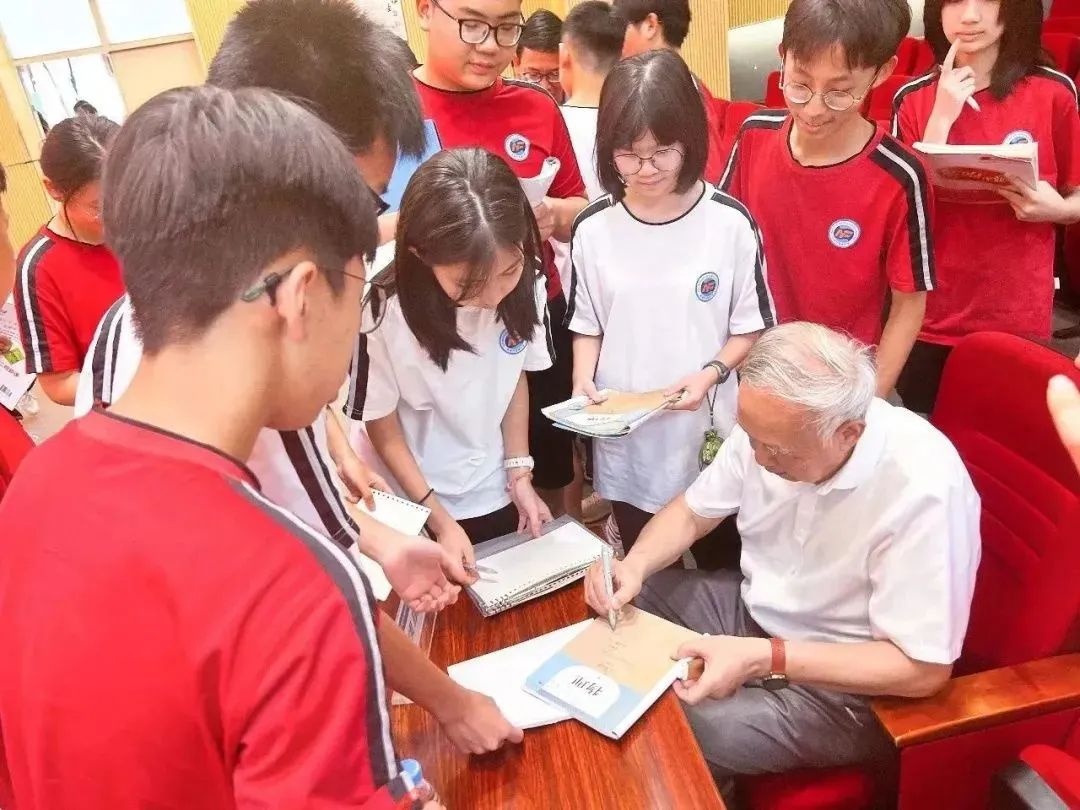

△叶恒强院士为学生们寄语留念

2019年,绵绵的乡愁驱使他毅然回乡。2019年12月19日,叶恒强院士签约季华实验室,引领实验室材料分析测试中心的建设,成为佛山全职引进的首位中国科学院院士。每当提起签约的原因,叶恒强院士总是说:“粤语忘不了,家乡更难以忘怀,我觉得自己有义务和责任为家乡广东做些事情。”简单的话语,承载了叶恒强院士归巢报桑梓的赤诚之心。除了桑梓情怀,流淌在叶恒强院士血脉之中的,更有科技报国的不泯壮心。

叶恒强院士现任季华实验室材料微结构与特性研究组负责人,主要负责实验室新材料科研方向规划论证,带领团队承担广东省基础研究重大项目1项。目前团队已在Energy&Environmental Science、Nature Communications、Acta Materialia等国际知名期刊发表高水平论文40余篇,在新材料新器件领域申请发明专利8项,已获授权5项。研究组正开展先进制造关键材料与器件界面结构和特性的基础研究,重点关注材料和器件的结构、性能和使役行为研究,并且发展材料物性测量技术和显微分析方法。

“我的选择没有错。季华实验室朝气蓬勃,能冲破束缚,在体制机制方面大胆创新。”叶恒强院士看到了季华实验室的实力和潜力,也更加坚信自己选择与佛山同行是明智的。携手全职院士,佛山这座制造业大市的核心技术攻坚战,在季华实验室开辟出新战场。

“科技没有终点,报国不会退休。”一如18岁的意气风发,如今的叶恒强院士在新舞台上满腔热忱,科技报国的梦想不曾褪色。

来源:《讲好科学家的故事》